La ménopause : toujours glamour… Vraiment ?

Oui, la ménopause est une réalité. Oui, cette période n’est pas facile à vivre. Non, elle ne sonne pas le glas de notre dignité ! (Partie I)

Pas encore vieille, mais plus tout à fait jeune, c’est encore ce que les femmes ressentent lorsque la cinquantaine se profile. C’est aussi l’image que le marketing leur renvoie à grand renfort de crèmes antirides miraculeuses, de compléments alimentaires contre les bouffées de chaleur ou la prise de poids et d’injonctions pour continuer d’être active, performante et sexy. Bref, pour rester « banquable ».

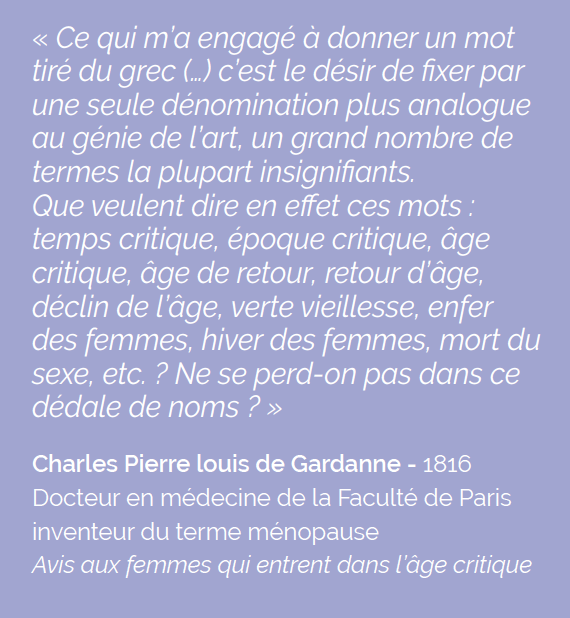

Reste que la ménopause est un fait pour la moitié du genre humain. Une expérience inéluctable, objective par son origine physiologique, mais aussi subjective en ce qu’elle touche à l’identité sociale et à l’image de soi. Car la « ménopause » c’est d’abord un concept développé en Occident il y a trois cent ans par une médecine attachée à construire une « grammaire du corps des femmes ». Grammaire que nos aïeules se sont transmis, jusqu’à nous.

Chez l’humain, ou plutôt l’humaine, la capacité à enfanter prend fin bien avant que celle-ci arrive à la fin de sa vie. Or, la ménopause n’existe pas chez les autres mammifères du règne animal, primates compris. Enfin, jusqu’à ce que les scientifiques découvrent que certaines baleines à dents (orques, bélugas, fausses orques et narvals) partagent cette particularité avec le genre humain… Pourquoi ? Selon un article paru en mars 2024 dans la revue Nature, en vieillissant, les cétacés femelles âgés deviennent essentiels pour trouver de la nourriture et partager leur expérience avec le groupe. Ne pouvant plus donner naissance, elles sont alors disponibles pour se consacrer à ce que les chercheurs ont appelé l’aide « intergénérationnelle ».

Autre éclairage qui, lui, fait résonner la dimension culturelle de la ménopause : au Japon, ce mot n’existe pas. Contrairement à la culture occidentale qui associe fertilité et fécondité, culture nippone considère que la fertilité d’une femme qui n’a plus ses règles continue à s’exprimer dans l’éducation des enfants.

Petite histoire de la « méno », entre construction historique et représentation sociale

« Contrairement à une idée reçue et très largement partagée, la ménopause est non pas un fait biologique, mais plutôt un fait social, historiquement et récemment construit. Il existe certes un phénomène naturel, l’arrêt de la fonction reproductive féminine à partir d’un certain âge, que l’on commence d’ailleurs à identifier chez d’autres mammifères, et qui consiste dans l’arrêt de l’ovulation et de la production des hormones ovariennes, œstrogènes et progestatives. Mais la ménopause désigne en fait bien d’autres choses.»

Moyen Âge

Les femmes qui perdaient leur capacité à féconder, perdaient également leur féminité et leur rôle social. Le portrait que l’on dresse d’elles est édifiant. La médecine balbutie et les croyances dominent les esprits, alors on diabolise ce que l’on ne peut expliquer, la femme en particulier. Car même le féminin est source de vie, il reste, aux yeux de la religion, à l’origine du péché originel.

À cette époque, il est établi que les règles ont pour fonction l’élimination des impuretés contenues dans le corps des femmes. Aussi, lorsque les règles cessent, la femme ne pouvant plus évacuer ces « toxiques » et souffrant de tous les maux, on dit qu’elle aborde « l’âge critique ». Un âge où elle devient un être maléfique, souvent assimilé à la sorcellerie. On accuse les femmes ménopausées de transmettre des maladies qui empoisonnent les bébés dont elles s’occupent, justifiant à la fois la survenue des épidémies et la mortalité infantile très importante à l’époque.

XXᵉ siècle

Grâce au traitement hormonal, la femme ménopausée peut « rester jeune » et « rester femme ». Telle est la promesse faite aux femmes quand, dans les années 1930, la ménopause est envisagée du point de vue hormonal. Toutefois, cette découverte ne supprime pas cette petite mort sociale qui condamne encore les femmes ménopausées En 1969, le psychiatre américain, David Reuben, dit à leur propos dans son best-seller, Tout ce que vous vouliez savoir sur le sexe : « Ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu’être humain. »

1969, c’est tellement près de nous que s’en est choquant. Alors que nous avons allègrement franchi le premier quart du XXIe siècle, la ménopause est encore bien souvent un tabou social.

Il est temps de briser la glace !

XVIIIᵉ siècle

Biologistes et médecins commencent à se préoccuper de la médecine des femmes, Des traités en attestent.

Certes, on s’intéresse à la biologie féminine, mais cet intérêt est l’occasion d’établir des hiérarchies entre le féminin et le masculin : la femme est un homme « en moins bien » !

Ainsi, la nature troublée et instable du féminin, « naturellement soumis à ses cycles et à ses émotions », est considérée plus faible que la biologie de l’homme qui incarne la force et la stabilité.

Atteignant l’âge de la ménopause (on parle alors de « sénescence repro-ductive ») et n’étant plus féconde, la femme perd à la fois sa fonction sociale et sa féminité. N’étant plus désirable, on lui conseille de mettre un terme à sa vie sexuelle, quand l’homme, pense-t-on, a encore de beaux jours devant lui… Bref, de « fermer sa boutique » comme disaient nos grands-mères, car cette vision patriarcale aura la vie longue !

Sources

Daniel Delanoë

Les troubles psychiques attribués à la ménopause et le regard des hommes

Sources

– Daniel Delanoë, La ménopause comme phénomène culturel –

Champ Psychosomatique, 2001, n° 24, 57-67.

– Christine Théré, Âge de retour et retour d’âge : l’asymétrie entre les

sexes dans les discours médicaux en France (1770-1836)

Clio, 42 | 2015, 53-77.

– Cécile Charlap La fabrique de la ménopause, CNRS éditions – 2019

Simone de Beauvoir – photo de Moshe Milner – Government Press Office (GPO recadrage du cliché pris lords de l’arrivée de Jean Paul Sartre et Simone de Beauvoir en Israël en 1967 – Source Wikipedia

Un article réalisé en partenariat avec le Magazine Tandem, à consulter ICI .